2025年5月15日(木)にサンパール荒川小ホールにてケアマネット荒川という荒川区で働くケアマネージャーや地域包括支援センター職員、病院の医療ソーシャルワーカー、訪問看護・訪問薬剤師などが中心とした会で約90名程の前で講演をさせて頂く機会がありました。

普段医師会の仕事として、かかりつけ委員会に所属しており、地域連携会議で多職種の方々とディスカッションなどを行う機会はありましたが、多職種連携の会で講演を行うのは初めてでした。

講演の内容は「家庭医・家庭医療について」、「患者中心の医療の方法について」と2つのテーマについて約30分間講演を行いました。

導入部分の土屋クリニックの紹介で、急病への対応や地元のかかりつけ医として困った時に相談に乗れる最初の健康相談窓口であることを掲げて診療を行っていることをお話したところ、講演後に何か困ったら頼らせて頂きますとの言葉を何人かの方に頂き、荒川区での医療コミュニティ形成に役立てたことを嬉しく思いました。

家庭医については、名前は聞いたことはあるものの、家庭医療専門医を持っている医師の数はまだまだ日本には少なく、どういったことを想い、考え、診療を行っているかということは医療従事者であってもなかなか認知されていないところです。

今回この講演で少しでも家庭医療について興味を持っていただいたり、その認知が拡がればと思いました。

家庭医の定義はなかなか一言で言い表すのは難しいですが、「地域住民の健康のために働く総合診療医」のこととプライマリ・ケア連合学会ではまとめています。

家庭医療とは、疾患、臓器、患者の性別、年齢、医学的技能の専門性にとらわれずに、患者ならびに地域住民の健康問題を幅広く担当する医療分野のことです。

いわゆる”かかりつけ医”がそれに当たりますが、その専門性が高い医師が”家庭医”です。

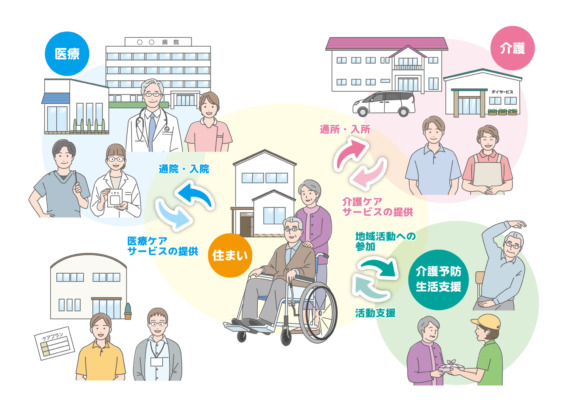

本当の意味での健康な状態、幸福な状態とは、臓器や病気の治療のみではなく、家族、地域、文化など広い視点をもって健康観を考えることが重要です。

そのためには、医療・介護・福祉などの連携が欠かせないと考えています。

「患者中心の医療の方法」とは、家庭医がよく用いるフレームワークの一つで、診療で患者の病い体験を聴取して、その人の背景を理解し、共通の理解基盤を見出した後に意思決定を行うことで、患者の意思とズレが生じにくい治療選択が可能になる方法です。

同じ腹痛や頭痛でも程度や感じ方、症状の経験や困り事、背景などは異なります。それに合った治療方法や解決策を考えていく方法は多職種による意思決定でも役立つだろうと思い、今回このテーマで講演させて頂きました。

講演後のディスカッションでも、この考え方を今後も役立てたいとの声も頂けたので、やや専門的な内容にはなってしまいましたが、講演を行って良かったと思いました。

今後も土屋クリニックは、荒川区の医療連携をより良いものと出来るように地域と共に努力していきたいと思います。

■クリニック名

医療法人社団杏音会 土屋クリニック

■標榜科

内科、消化器内科

■院長

土屋 杏平

■所在地

〒116-0003 東京都荒川区南千住7丁目12−15

■電話番号

03-3806-9029