- HOME>

- 過敏性腸症候群

ご自身の腸とうまく付き合う方法をご提案させていただきます

慢性的に腹痛や下痢、便秘が続く状態を「過敏性腸症候群」と言い、炎症やポリープなどの病変がないことを指します。はっきりとした原因はわかっていませんが、ストレスと腸は大きく関連すると言われ、強い緊張を感じる場面や過労、睡眠不足などの生活環境がきっかけで発症することがあります。また最近では腸内細菌が過敏性腸症候群の発症に大きく関わっていることが分かってきています。

荒川区南千住の土屋クリニックでは、「お腹に症状が出やすいのは、生まれ持った特徴や現在の置かれている環境の影響」という風に考え、そんな身体とうまく付き合っていくための対処法を一緒に考えたいと思っています。つらい症状は日常生活に支障を来たすこともあるので、ぜひお気軽にご相談ください。

過敏性腸症候群の症状とタイプ

過敏性腸症候群は、症状によって以下のタイプに分類されます。

便秘型

- 便秘が続く

- 強い腹痛

- 強くいきんでも小さくて硬い便しか出ない

- 残便感 など

環境の変化など、ストレスが原因になることが多く、特に女性によく見られます。市販薬の常用で悪化することもあり、適切な治療で改善しなければいけません。また、強くいきむことでいぼ痔や切れ痔を発症することもあります。

下痢型

- 突然の強い腹痛

- 激しい下痢

- 腹痛から下痢を何度も繰り返す など

緊張や不安などをきっかけに起こると言われ、男性はこのタイプの方が多いです。「また起こるかもしれない」「間に合わなかったらどうしよう」と通勤や通学への不安を生じることもあります。日常生活への影響が大きいので、症状が続く場合は早めにご相談ください。

また、感染性腸炎の後にIBSを発症することもあり、これを感染後過敏性腸症候群(post-infectious IBS)と呼びます。感染性腸炎後に約10%で発症すると報告されています。

参考文献:Halvorson HA. Postinfectious irritable bowel syndrome: a meta-analysis. Am J Gastroenterol 2006; 101: 1894-1899

混合型

- 便秘と下痢を繰り返す

- 激しい腹痛 など

数日間の便秘のあと、激しい腹痛からの下痢というサイクルを繰り返します。

分類不能型

- 腹鳴(お腹がゴロゴロ・グーグー鳴る)

- 膨満感

- 無意識におならが出る など

便の異常がどの型にも当てはまらないもので、上記のような症状が見られることもあります。

過敏性腸症候群の診断と検査

問診

症状や生活環境の変化など、お困りごとについて詳しくお聞きします。また、以下の基準に照らし合わせて診断を行います。

過敏性腸症候群の診断基準(RomeⅣ)

最近3ヶ月間のうち、月に4日以上腹痛が繰り返し起こり、次の項目の2つ以上に当てはまる。

期間としては6ヶ月以上前から症状があり、最近3ヶ月間は下記の基準を満たすこと。

- 排便と症状が関連する

- 排便頻度の変化を伴う

- 便形状(外観)の変化を伴う

各種検査

下痢がひどく、ストレスのせいだと思っていたら、実は大腸疾患が隠れていたという場合もあります。潰瘍性大腸炎、クローン病などの疾患ではないかどうかを確かめる必要があり、以下のような検査で過敏性腸症候群かどうかを判断します。特に症状がひどい場合は、大腸カメラでの検査をおすすめしています。

- 便検査

- 血液検査

- 大腸内視鏡検査(大腸カメラ)

治療

命に関わる病気ではなくとも、症状の改善を図れるよう、ご相談しながら治療方法を決めていきます。

不規則な生活や睡眠不足などの生活習慣の見直し、腸管の動きをスムーズにできるよう運動を取り入れるといった方法に加え、必要に応じて薬の服用を検討します。

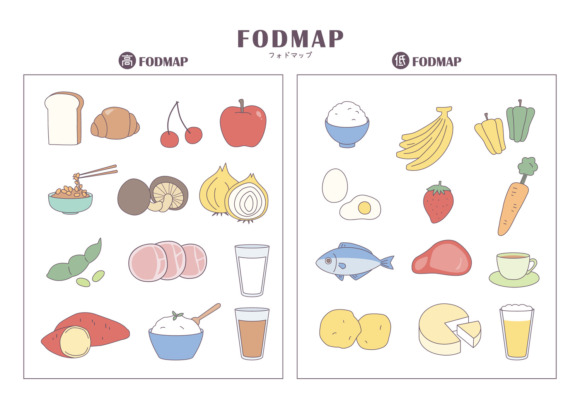

FODMAP食について

FODMAPとは、小腸では消化吸収されず、大腸において発酵性を有するオリゴ糖・二糖類・単糖類・糖・アルコールなどの糖質の総称です。具体的には、「小麦、ライ麦、りんご、アボカド、芋類、はちみつ、乳製品、豆類、にんにく、玉ねぎ、加工食品」などが挙げられます。海外の研究ではFODMAP食を避けることで、過敏性腸症候群(IBS)の症状改善に効果があるという研究結果が発表されており、治療に活かされています。確かに、FODMAPの糖類が小腸で消化されず、大腸に届くと、高浸透圧により水分が腸管内に移動し、また大腸内で発酵してガスを発生させるため、下痢や腹部膨満に繋がるという生理学的な事象は納得できます。ただし、FODMAPすべての食事を無くした食事でバランス良く食事を摂取するということはなかなか難しく、日本のIBSガイドライン(2022)で食事療法についてのクリニカルクエッションで、「IBS症状を誘発する食事(脂質、カフェイン類、香辛料を多く含む食品、ミルク・乳製品など)を避けることは有用である」と記載がありますが、低FODMAP食については欧米の研究ではIBS症状を軽減するという研究結果が示されているが、日本では食事に対する受容性や有効性について検討が必要であると記載があります。(参考文献:Staudacher HM, et al. Comparison of symptom response following advice for a diet low in fermentable carbohydrates (FODMAPs) versus standard dietary advice in patients with irritable bowel syndrome. J Hum Nutr Diet. 2011 Oct;24(5):487-95. )

脳腸相関について

脳でストレスを感じるとお腹が痛くなり、便意を催すことがあることはよく知られています。逆に、腸に感染症が起こると脳内に不安な気持ちが増すという報告もあります。これらは、自律神経やホルモン、サイトカインを介して、脳と腸が密接に関連していることによると考えられています。この双方向的な関係が脳腸相関と呼ばれているものです。

近年は直接の神経伝達だけではなく、脳と腸の双方から血液中に放出されるサイトカイン、代謝産物、免疫因子などが関係していることが分かってきており、脳腸相関は食欲の調節やエネルギーの恒常性にも重要な役割を果たしており、脳腸相関の異常が、機能性消化管疾患だけでなく、肥満や糖尿病、脂肪肝、精神疾患などに関連することが報告されています。

腸内細菌との関連について

過敏性腸症候群の患者では腸の粘膜透過性が亢進し、上皮細胞同士の密着結合に必要なタンパク質の発現が低下しているとも言われています。この粘膜透過性亢進の原因が腸内細菌である可能性があるともいわれています。粘膜透過性が亢進すると、内臓の知覚過敏が生じ、腹痛などの症状に繋がるとされています。

また粘膜透過性の亢進は消化管内腔の腸内細菌菌体成分や細菌毒素、抗原物質の生体内侵入を許容し、粘膜の微小炎症を惹起して、その炎症が神経を介して、脳(中枢神経)に影響を及ぼすとも考えられています。

良い腸内細菌の種類、分布を持つことで、症状改善に繋がるかもしれないと、近年腸内細菌の研究が非常に進んできております。