- HOME>

- 下痢・便秘(便秘外来)

下痢や便秘を「いつものこと」で済ませないで

便秘や下痢は、一過性のものであったり安静にして改善する場合は、あまり気にする必要はありません。しかし、何度も繰り返すようであれば深刻な病気が隠れている場合や、緊急の治療が必要なケースもあり、危険です。いつも便秘がひどい、下痢になりやすいなど、便通異常が慢性化している方は、適切な治療を行うことが大切です。

当クリニックでは、大腸カメラや内視鏡検査などを行い、原因の特定・症状の早期解決を目指します。患者様にとって負担の少ない検査や治療に努めていまするので、荒川区南千住の土屋クリニックへまずはお気軽にご相談ください。

下痢とは、水分量の多い便を指します

理想的な便の水分量は70~80%程度と言われ、80%以上は軟便、90%以上は下痢です。水分量の多い便が何度も出るようであれば、受診を検討しましょう。

早急な受診が必要な症状

特に、以下のような症状があれば、早めに当クリニックまでお越しください。

- 急に激しい下痢を起こした

- 下痢に血が混じっている

- 下痢以外に吐き気や嘔吐の症状がある

- 排便後も腹痛が続いている

- 症状が徐々に悪化してきている

- 脱水を起こしている など

下痢の原因と種類

下痢の原因によって、「浸透圧性下痢」「分泌性下痢」のように一時的に起こるものと「蠕動運動性下痢」「滲出性下痢」のように慢性的に起こるものに分類されます。

浸透圧性下痢

浸透圧が高い食べ物が原因で、腸で水分がしっかり吸収されず下痢になります。アルコールや人工甘味料の摂りすぎなどが考えられます。

分泌性下痢

食中毒や食物アレルギー、薬の副作用などによって腸の粘膜が障害されると、下痢が起こります。感染性胃腸炎や生理中の下痢なども、このタイプに含まれます。

蠕動運動性下痢

便が腸を通過する時間が短くなると、十分に水分を吸収できずに下痢を起こします。ストレスが原因になることもあり、代表的な疾患に過敏性腸症候群が挙げられます。

滲出性下痢

腸に炎症が起こると、血液成分や細胞内の液体が染み出てしまい、便の水分量が増えて下痢になります。潰瘍性大腸炎やクローン病などが関係している場合があります。

下痢を起こす主な疾患

- 感染性胃腸炎

- 炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)

- 過敏性腸症候群

- 大腸がん など

便秘は、頻度よりも満足度が大切

通常、食事から排便までは平均24時間とされますが、数日に1回の排便でも不快症状がなければ、便秘とは言いません。反対に、毎日便通があったとしてもスッキリできていなければ便秘の可能性があります。

慢性便秘症の診断基準

便秘症の診断基準

次の6項目のうち、2項目以上に当てはまる場合を「便秘症」と言います。

a.排便の4分の1超の頻度で、強くいきむ必要がある

b.排便の4分の1超の頻度で、兎糞状便(小さくでコロコロした硬い便)または硬便である

c.排便の4分の1超の頻度で、残便感を感じる

d.排便の4分の1超の頻度で、直腸肛門の閉塞感や排便困難がある

e.排便の4分の1超の頻度で、用手的な排便介助が必要である(摘便・会陰部圧迫など)

f.自発的な排便回数が、週に3回未満である

慢性の診断基準

6ヶ月以上前から症状があり、最近3ヶ月は「便秘症の診断基準」を満たしている

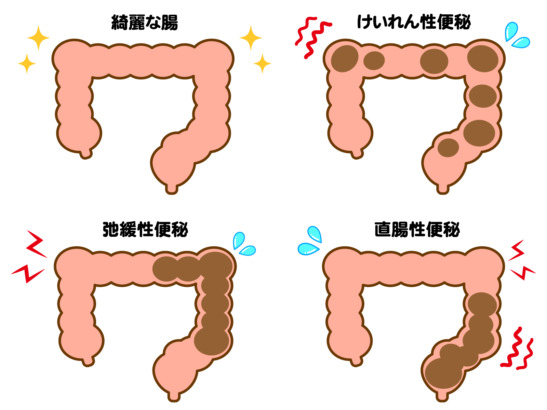

便秘の原因と種類

便秘の原因は様々あり、それぞれ効果的な治療法が異なります。

機能性便秘

大腸や直腸、肛門などの働きが乱れることで起こる便秘です。運動不足や食事量が不足するなどの生活習慣、ストレスの影響、加齢によって腹筋が弱くなったことなどが原因として挙げられます。

器質性便秘

小腸や大腸の病気が原因で起こる便秘です。腸閉塞、大腸がん、炎症性腸疾患、直腸腫瘤などが原因になり、病気の治療を最優先で行います。

症候性便秘

甲状腺機能低下症や副甲状腺機能亢進症などによって、大腸の蠕動運動が弱くなると、便秘を起こします。女性が生理や妊娠中にホルモンの影響で便秘になる場合も、これに当てはまります。

薬剤性便秘

抗うつ薬、抗コリン薬、咳止め(コデインを含む薬)などの副作用で便秘になる場合があります。

また市販の便秘薬(センナ)や漢方(ダイオウ)を長く使用していると、徐々に耐性がついてきて、便秘の症状が悪化してきます。

その場合は耐性が付きにくい薬に変えていく必要があります。

便秘を起こす主な疾患

- 過敏性腸症候群

- 大腸がん

- 甲状腺機能低下症

- 腸閉塞

- パーキンソン病

- 糖尿病

- 高カルシウム血症

- うつ病

- 強皮症

- アミロイドーシス など

小児の便秘

小児期において、便秘が起こりやすい状況としては

①乳児における母乳から人工乳への移行期、そして離乳食への移行期

②幼児におけるトイレットトレーニング

③学童における通学の開始や学校での排泄の回避

が挙げられます。

小児の場合、腹痛を訴える場合は、便秘が原因のことが多いです。毎日排便があったとしても十分量出ていなかったり、硬い便が続いたりすると、腹痛が出てくることがあります。

また夜尿症や昼の尿もれの原因も便秘のことがあります。便が直腸に貯まると、膀胱を圧迫し、膀胱に尿が沢山貯められなくなり、尿失禁や夜尿に繋がることもあります。

食事による便通改善も大切ですが、便秘で困っている際はまずは薬で便通を良くすることで慢性便秘に移行しにくくなることもありますので、早めにご相談下さい。

妊娠と便秘の関係

約40%程度の妊婦の方が、硬便やすっきりしないなどの症状を経験するといわれています。

妊娠初期では、胎盤によって大量に生産されるプロゲステロンによって腸管平滑筋の蠕動が低下するため便秘になりやすくなります。

また妊娠後期では、大きくなった胎児の影響で大腸が圧迫されて便秘になりやすくなります。

妊娠中でも胎児に影響なく使用可能な薬もありますので、妊娠中に便秘でお困りの際は是非ご相談下さい。

月経周期と便秘の関連

月経周期と排便の変化には関係があると言われています。約30%の女性は月経時になんらかの消化器症状が出現するとも言われております。

黄体期には便が固くなりやすく、月経開始と共に、排便回数の増加と軟便傾向がみられるといわれております。

これは黄体期に分泌されるプロゲステロンというホルモンが影響し、腸管蠕動を抑制し、大腸の通過時間を延長されるためだと考えられています(参考文献:Judkins TC,et al. BMC Womens Health 2020;20:136)。

便秘治療のご相談は土屋クリニックへ

近年便秘の治療薬が多く開発され、多くの方の悩みを解決できるようになってきております。ひどい便秘症状の場合は、まず薬物療法で悪しき排便習慣を絶たなければ、どんなに食事や運動療法を試みても改善は乏しいです。便秘でお悩みの方は是非一度当院にご相談下さい。